こんにちは。ウチセカです。

先日、極上の味わいをもたらしてくれる素敵な作品と出逢いました。

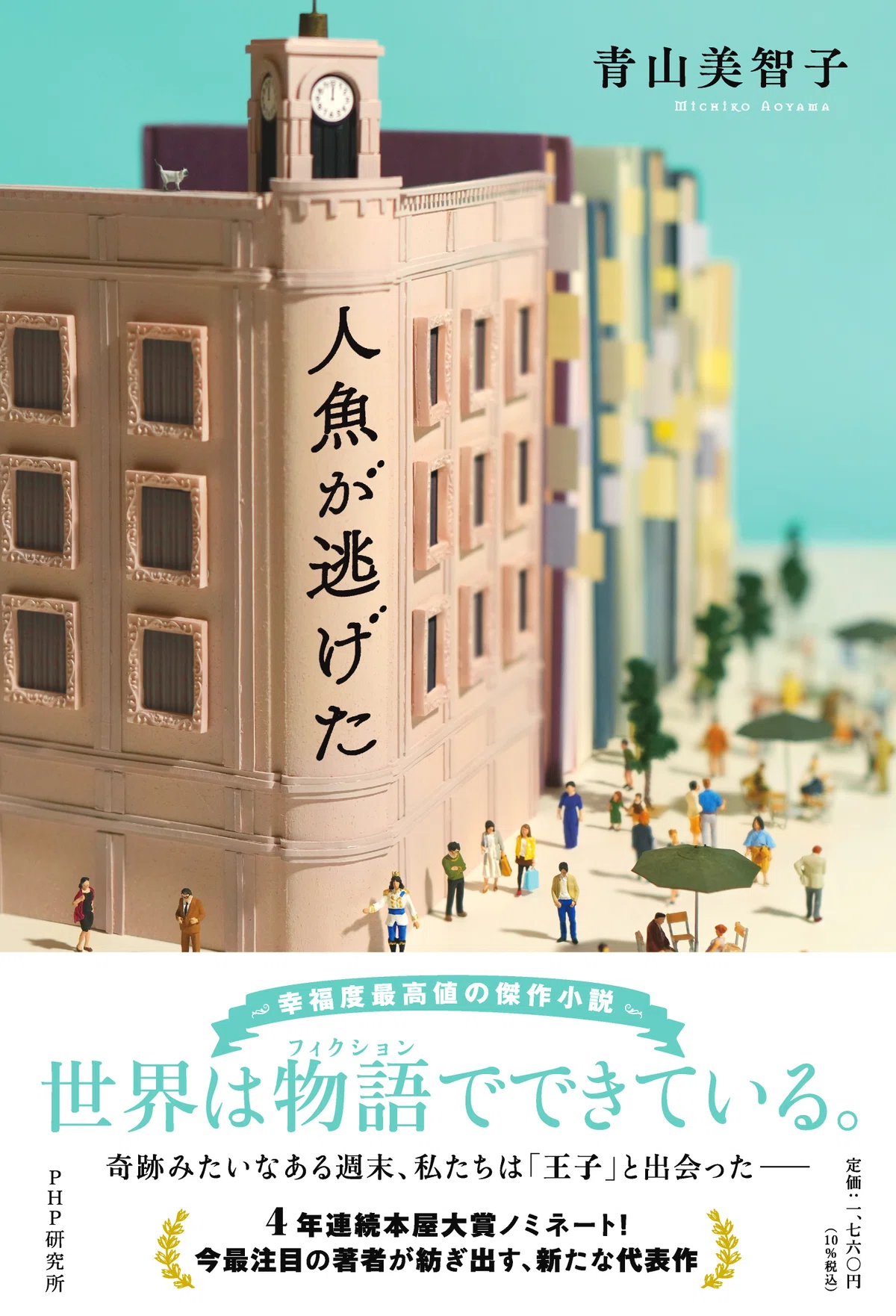

『人魚が逃げた』

読了後、思わず「はぁ〜っ。。。」という感嘆のため息が漏れ、

「やっぱり物語って、いいよね。。。」という余韻はおさまらず、

ついつい見返して、また余韻をなぞらえるワタシ。。。

このすばらしい本は一人でも多くの人に知ってもらわなきゃ。

この感動をアナタに届けたくてエントリーします。

『人魚が逃げた』 青山美智子 著

本書は、2025年本屋大賞(*)(2025年4月9日)で5位となった作品です。

*本屋大賞…全国の書店員さんが一番売りたい本と投票で上位10作品を決める賞で、直木賞や芥川賞などにも匹敵する小説の祭典、文学賞。

著者は青山 美智子さん。本作で、本屋大賞5年連続ノミネート、という人気作家さんです。

2025年本屋大賞の結果は5位の本作でしたが、

ランキング自体はもう個人の好みの問題な性質上、

1位が優秀で10位が面白くない、なんてことは全くありません!

全国の書店員総評で、ノミネートされればもう万人ウケすること間違いなしの作品群です。

だからこそ、「5年連続ノミネート」という偉業の重み・凄みがある訳で、

青山さんの実力が、燦然と輝いています。

あらすじ・構成

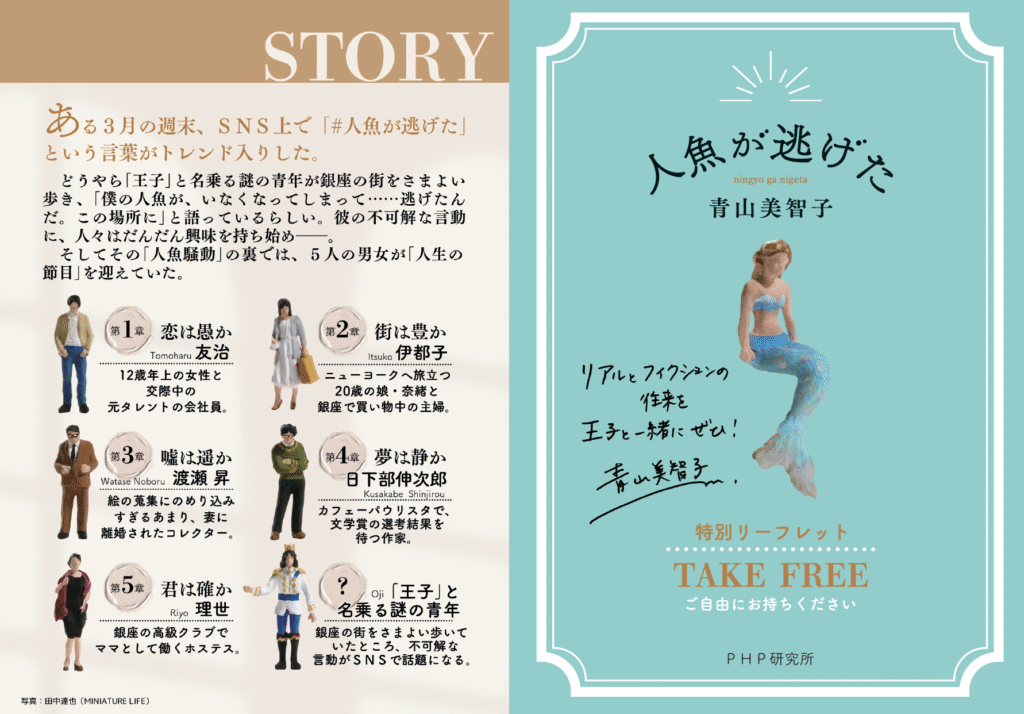

ある3月の週末、SNS上で「人魚が逃げた」という言葉がトレンド入りした。どうやら「王子」と名乗る謎の青年が銀座の街をさまよい歩き、「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」と語っているらしい。彼の不可解な言動に、人々はだんだん興味を持ち始め――。

そしてその「人魚騒動」の裏では、5人の男女が「人生の節目」を迎えていた。12歳年上の女性と交際中の元タレントの会社員、娘と買い物中の主婦、絵の蒐集にのめり込みすぎるあまり妻に離婚されたコレクター、文学賞の選考結果を待つ作家、高級クラブでママとして働くホステス。

銀座を訪れた5人を待ち受ける意外な運命とは。そして「王子」は人魚と再会できるのか。そもそも人魚はいるのか、いないのか……。

出版元のPHP研究所の紹介ページ・販売促進のためリーフレットより

アナタに伝えたい素敵なところ

数え上げればキリがない本書の素敵なところですが、ネタバレしないよう気をつけながら

ウチセカ的にここだけは伝えたいポイント厳選して挙げてみます。

- 軽やかに読める、文体・文量・読みやすさ

- 物語の発端が、消えた人魚を探す王子

- これぞ物語!現実と虚構が銀座・歩行者天国で交錯し、広がる世界がそこに在る

- それぞれの短編が連なり、最終的には1つの物語となる構成の妙

- 性別も年齢もさまざまな主人公たちが王子や周囲の人たちとの関わりで大切なことに気づていくパターンがハマる!

軽やかに読める、文体・文量・読みやすさ

青山さんの文章は堅苦しい言い回しが少なくて、サラッと読みやすいです。

短編の文量もちょうどよくて、1時間くらい、長いのだと1時間半くらいあれば

全然読めちゃいます。

ワタシが好きなのは読者を飽きさせないようにところどころにユーモアが配置されているところ。

例えば第4章。主人公の作家が歩行者天国で見かけた風景の一コマ。

30代のホステスに「ママ!」と挨拶する60代男性。

客がホステスを見とめて挨拶したこの構図。

よくよく考えてみると娘くらいほどの年下の女性に「ママ」だなんて滑稽だよな、主人公は思います(笑)

更には、「なんで飲食店の男店主には”パパ”とは言わないのか」と思いを馳せてみたり。。(笑)

こうしたちょっとしたことが各章散りばめられていますので、ニヤッとしてみてください。

これぞ物語!現実と虚構が銀座・歩行者天国で交錯し、広がる世界がそこに在る

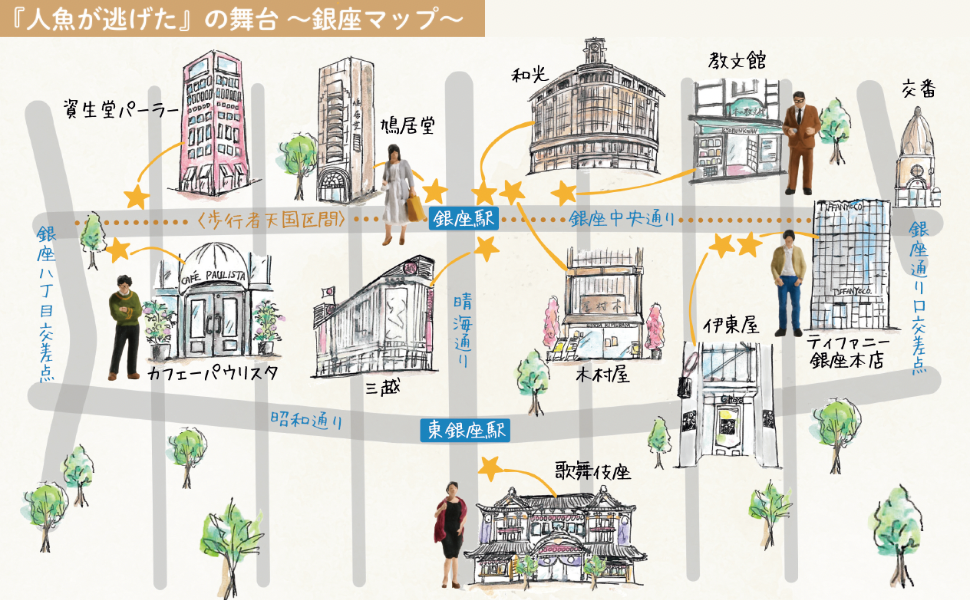

(出版元PHP研究所の販売促進のためリーフレットより)

各章の主人公は性別も年齢もバラバラなんですが、共通してるのはこの時、歩行者天国にいた事で

それぞれが実在するお店を楽しんでいます。

歩行者天国・銀座中央通り、時計塔の建物:銀座 和光(現・セイコーハウス銀座、老舗百貨店)、

ティファニーにカフェーパウリスタ、歌舞伎座に木村屋などなど、

銀座を象徴する実在のランドマークで広がる世界観。

現実と虚構(フィクション)とが銀座・歩行者天国が交錯し、話が広がります。

更に、登場人物たちの物語と アンデルセン童話「人魚姫」の物語もまた交錯しています。

あまりに自然に、あまりに美事な調和が、ワタシ達の心を物語の世界の中に引き込んでくれます。

それぞれの短編が連なり、最終的には1つの物語となる構成の妙

プロローグからエピローグに至る各短編は、それぞれで完結する物語の集まりなんですが

歩行者天国が開始する12時から、終了の17時までの時系列で

第1から5章を通して時間が進んでいきます。

読んでいて時の流れを感じられるのも楽しいもんです。

また、ある章の登場人物が、別の章に違う形で登場するなどのリンク、

とある章と別の章とで密接に関係するお話もあり、別々の視点から同じ物語が進んでいたりと、

その構成がとても練られていて、巧妙で、それでいてナチュラルに感じられて、且つ 面白くて。。。

こうした仕組みの妙案さを感じられるのも本書の素晴らしさの一つです。

性別も年齢もさまざまな主人公たちが王子や周囲の人たちとの関わりで大切なことに気づていくパターンがハマる!

それぞれの立場で懸命に考え、そして思い悩む各章の主人公たち。

そして、本作の中心的 主人公の王子。

王子もまた、人魚姫を心から愛し、逃げてしまった人魚姫への募る想いに悩んでいる訳ですが、

主人公たちと王子、または周囲との関わり合いの中から、

彼らはフッと思い悩んでいたことに新たな視点・視座に気づきます。

読み進めるにつれて、新たな気付きで登場人物たちは悩みを乗り越えるきっかけを得る、

こうしたパターンがだんだん分かってきて心地よく感じていきます。

章が後半になってくると、例えが変かもですが(汗)

水戸黄門の印籠みたいに「よ!待ってました!」という楽しくなちゃったウチセカでした。

この「思い悩む当人自体には見えていないけど、その周囲は全然分かっている」という構図なんですが、

本作の名脇役の歌舞伎役者・喜代助(きよすけ)がうまいこと言っています。

芝居はね、観客席からが一番良く見えるものだよ。舞台に立っているわれわれ演者には、全く見えないことばかりだ。

この言葉は、この物語を表している重要なセリフだと思います。

アナタにもぜひ、各主人公たちのフッと気付く新たな光(視点)の瞬間に立ち会って、味わってほしいです!

お試しにプロローグと第1章が読めます。

なんと、下記リンクからプロローグと第一章が試し読みできます!

プロローグと第1章から早速読んでみてください!

アナタを「王子」が待っていますよ!

まとめ

いやぁ〜、小説って本当に素晴らしいですねぇ〜。

この作品の醍醐味は、読みやすさから物語の中にどっぷりハマれることと、

読むことで登場人物たちとともに自分もまた成長を追体験できること、です。

あぁ、小説って本当にやめられない!

いつの世にも物語はあり、物語とともに人は生きながらえてきました。

「サピエンス全史」という有名な歴史書でも人類は「産業革命」「農業革命」の前に「認知革命」を経て命を繋いで来ました。

認知革命とは、「虚構」を想像できることです。

この虚構・フィクションとは物語です。我々のDNAは虚構とともに。

そして本作は、アンデルセン童話の王子の虚構と現実が見事に、美事に、調和しています。

アナタもぜひぜひ!読んでみてくださいね!

おまけのおすすめポイント

楽しい本作のおすすめポイントをおまけとして書き記します。

本作を堪能して、またニンマリする材料にしてもらえたらと思います。

- 装丁の色合いがティファニーブルー。作中にティファニーのお店がちょこちょこ登場するから。

- 装丁のデザインは実在ミニチュア作家の田中達也さん。作中に登場してる。

- 青山さんの別の作品の登場人物がちょい役でチラりと出てる。

- 敢えて書かないことで、読者を心地よく惑わせてくれる。

とくに、数行だけのプロローグを読んだワタシ達の思いは、エピローグで種明かしされて惑わされていたことに気づくのです(笑) - 各章の登場人物の一人ひとりが見逃せなくて、エピローグを読んだ後ついつい見返しちゃう。(ディズニーランドの隠れミッキー的な感じ?)

「人魚が逃げた」最高!ありがとう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fb4a4aa.769c3303.2fb4a4ab.3a5b2f45/?me_id=1213310&item_id=21380011&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7947%2F9784569857947_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント